| 病棟 | 西病棟 8F?東病棟14F | 外来 | 外来診療棟C 2F |

|---|---|---|---|

| 外来受付 | Tel : 022-717-7731 | 独自webサイト | 東北大学 消化器内科 |

| 対象疾患 | 胃癌/食道癌/胃?十二指腸潰瘍/胃食道逆流症?逆流性食道炎/機能性ディスペプシア/食道?胃静脈瘤/クローン病/潰瘍性大腸炎/大腸がん?大腸ポリープ/急性膵炎/慢性膵炎/膵腫瘍/胆嚢?胆道系疾患/ウイルス性肝炎/薬剤性肝障害/自己免疫性肝炎/原発性胆汁性胆管炎/非アルコール性脂肪性肝疾患/肝細胞癌 | ||

対象疾患と診療内容

消化器内科は上部消化管、下部消化管、肝臓、膵臓、胆嚢?胆道系の疾患を主に取り扱っています。

上部消化管疾患

胃癌

胃癌は日本人に多い癌です。胃癌検診や内視鏡の技術の進歩によって早期発見?早期治療が確立し、死亡者数は減少傾向にあるものの、 依然として日本人のがん死亡者数、罹患数では上位に位置しています。当科においては、内視鏡による胃癌の早期発見や、進行癌を含む治療前の精密検査、早期胃癌に対する内視鏡治療を行っています。

食道癌

食道癌(扁平上皮癌)の発生には飲酒?喫煙などの環境要因が大きく影響しています。食道癌発生初期のうちは無症状で、検診や人間ドックなどの際の内視鏡検査で発見されることも多いとされています。当科においては、内視鏡による食道癌の早期発見および進行癌を含む治療前の精密検査、早期食道癌に対する内視鏡治療を行っています。また、逆流性食道炎の合併症とされ、近年増加傾向にあるバレット食道腺癌に関しても、当科では多くの症例を早期発見し、内視鏡治療を行っています。

胃?十二指腸潰瘍

胃?十二指腸潰瘍は、ヘリコバクター?ピロリ(ピロリ菌)や痛み止めなどの薬剤の内服により、胃酸分泌と粘膜防御機能のバランスが崩れることによって生じる粘膜傷害です。多くは胃酸分泌抑制薬などの薬物療法で治癒します。また、ピロリ菌の除菌により潰瘍が再発する可能性を小さくすることができます。これらの潰瘍に対しては、内視鏡による診断を行い、出血を伴う場合には内視鏡的止血術を行っています。また、ピロリ菌の除菌療法も積極的に行っており、二次除菌(保険診療で認められるのはここまで)失敗例に対しても対応しています。

胃食道逆流症?逆流性食道炎

胃酸を含む胃内容物が食道へ逆流することによっておこる食道粘膜の炎症で、胸やけ、吞酸などの症状があります。内視鏡検査の際、びらんなどの粘膜傷害を認めるものを逆流性食道炎といいます。食生活の欧米化やピロリ菌感染者の減少に伴う胃酸分泌能の上昇により、胃食道逆流症は増加する傾向にあります。胃食道逆流症は酸分泌抑制薬による薬物療法でコントロールします。一方、食道に粘膜傷害がないものの、胸やけ症状が強い患者さんに対しては、食道内の酸逆流などを検査することができるpHインピーダンモニタリング検査や食道運動機能検査などを行い、その病態を明らかにして治療に反映させています。

機能性ディスペプシア

胃や十二指腸に潰瘍などの器質的な病変がなくても胃の痛みやもたれなどの症状がある場合、機能性ディスペプシアと診断されますが、症状のコントロールが困難なことがしばしばあります。当科では、症状コントロールが難しい患者さんに対しても丁寧に診察し治療を行っています。

食道?胃静脈瘤

食道や胃の静脈瘤は、肝硬変など門脈圧亢進症に合併し、出血をきたすと重篤な状態になることもあります。当科では、出血をきたした場合はもちろん、出血の危険性が高い場合も内視鏡で治療(内視鏡的硬化療法もしくは結紮術)を行っています。

その他の疾患

胃粘膜下腫瘍、胃MALTリンパ腫、好酸球性食道炎などの上部消化管疾患に対して、内視鏡を用いて幅広く診療しています。

下部消化管疾患

クローン病

下痢や腹痛を主訴とする原因不明の炎症性腸疾患ですが、近年では遺伝統計学的、免疫学的にその原因が研究されています。胃?小腸にも炎症や潰瘍が発生します。成分栄養、ステロイド、免疫調節薬など従来の治療のほかに、抗TNFα抗体製剤であるインフリキシマブ(レミケード)やアダリムマブ(ヒュミラ)、抗IL-12/23抗体製剤であるウステキヌマブ(ステラーラ)、抗IL-23抗体製剤であるリサンキズマブ(スキリージ)、抗α4β7インテグリン抗体製剤であるべドリズマブ(エンタイビオ)、JAK阻害剤であるウパダシチニブ(リンヴォック)などの分子標的薬を用いた治療も行われています。

潰瘍性大腸炎

血便や腹痛を主訴とし、大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる原因不明の炎症性腸疾患です。クローン病とは異なり大腸以外に病気が発生する事が殆ど無く、直腸から連続した炎症を認めます。治療は5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、血球成分除去療法、免疫調節薬による治療が行われています。また、難治例にはタクロリムス(プログラフ)のほか、インフリキシマブ(レミケード)、アダリムマブ(ヒュミラ)、ゴリムマブ(シンポニー)、ウステキヌマブ(ステラーラ)、ミリキズマブ(オンボー)、ベドリズマブ(エンタイビオ)、トファシチニブ(ゼルヤンツ)フィルゴチニブ(ジセレカ)、ウパダシチニブ(リンヴォック)などの分子標的薬を用いた治療も行われています。

大腸がん?大腸ポリープ

大腸がんは罹患率や死亡率が増加しているがんで、その背景には食生活の欧米化があると推測されています。良性の大腸ポリープが発育していく過程で大腸がんとなる事も報告されています。大腸がんは早期発見?早期治療が大変有効ながんであり、早期がんの一部は内視鏡による切除で根治が可能です。また、手術が可能な時期であれば、手術により高い治療効果が望めます。

膵?胆嚢?胆道系疾患

急性膵炎

急性膵炎は、膵臓が作る消化酵素によって膵臓自身が消化(自己消化)される病気です。最近、発生数が増加しています。突発的な激しい腹痛が主な症状で、原因として飲酒、胆石、高脂血症などがあります。このうち重症急性膵炎は致命率が約10%にも達し、集中治療を要する場合があります。

慢性膵炎

膵臓の繰り返す炎症のために膵臓の細胞が破壊されて線維化し、膵臓全体が硬く、萎縮していく病気です。膵臓の中に石(膵石)や襄胞が出来ることもあります。原因の1つとして多量の飲酒があります。初めは持続性、または繰り返す腹痛が主な症状ですが、進行すると消化吸収障害や糖尿病を合併します。

膵腫瘍

日本での癌による死亡数で、膵癌は男性で第4位、女性で第3位であり、年々増加しています。早期発見?治療が難しく、予後が極めて悪い癌です。治療法は主に手術になりますが、手術ができない進行癌に対する治療法の選択肢は徐々に増えつつあります。この他、膵腫瘍には粘液を産生する膵管内乳頭状粘液腫瘍(IPMN)や、内分泌細胞から発生する内分泌腫瘍などさまざまなタイプの腫瘍があります。

胆嚢?胆道系疾患

この部位に起こる病気としては胆石症、胆嚢炎?胆管炎などの良性疾患と胆嚢癌?胆管癌などの悪性疾患があります。胆嚢癌?胆管癌では症状が少ないものがあり、早期発見が難しいな場合もありますが、これらの小さな病変の診断には胆嚢?胆道系疾患の診断に超音波内視鏡や管腔内超音波検査法などが用いられます。

肝疾患

ウイルス性肝炎

日本では主にA型、B型、C型、E型があり、B型?C型肝炎は慢性化することがあります。B型肝炎の治療にはエンテカビルやテノホビルという核酸アナログ製剤による治療が中心になっています。C型肝炎に対しては、DAAというウイルスを高率に排除できる副作用の少ない内服薬により、多くの患者さんを治療できるようになりました。

薬剤性肝障害

薬剤が肝に直接的、間接的に働いて生じる肝細胞障害型と胆汁うっ滞のために起こる胆汁うっ滞型とその両方が起こる混合型の3つに分けられます。治療は起因薬剤の中止ですが、遷延する場合はステロイドや利胆剤を用いることもあります。

自己免疫性肝炎

自己免疫により慢性に経過する肝炎で、適切に治療しなければ早期に肝硬変へと進展します。治療はステロイド投与による肝炎の沈静化と合併症のコントロールです。

原発性胆汁性胆管炎

肝臓内の胆管炎によって慢性の胆汁うっ滞を起こす疾患で、原因として遺伝や免疫の関与が考えられています。以前は原発性胆汁性肝硬変と呼ばれていましたが、実際に肝硬変に進行するのは一部の患者さんだけであるため、最近になり病名が変更になりました。治療には利胆剤を使いますが、進行して生命予後が悪い場合肝移植が行われることがあります。

非アルコール性脂肪性肝疾患

お酒をほとんど飲まないにもかかわらず、アルコール性肝障害のように脂肪肝をおこし、肝硬変や肝癌に進行する可能性のある病気です。糖尿病をはじめとしたメタボリック症候群を関係しており、最近増加しています。状態によっては肝生検により診断し、栄養療法や薬物療法を行います。

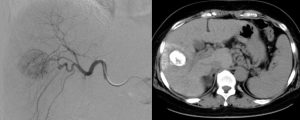

肝細胞癌

肝細胞癌のほとんどは慢性的な肝臓の病気のある患者さんに発生します。このため慢性肝炎や肝硬変がある場合、定期的に超音波検査やCT検査をして、早期発見することが重要です。治療としては手術のほか、内科治療として肝動脈塞栓療法やラジオ波焼灼療法、放射線照射、抗がん剤内服?点滴?動脈注射があります。

診療の特色

上部消化管疾患

上部消化管の腫瘍に対して通常の内視鏡に加えて拡大内視鏡や超音波内視鏡を用いて詳細に診断し、食道癌、胃癌および十二指腸癌に対して内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を中心に治療を行っており、治療困難例にも積極的に対応しています。また、上腹部症状コントロール難渋例に対して、食道運動機能検査やpHインピーダンスモニタリング検査などを実施して病態を把握して加療しています。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

下部消化管疾患

炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)に対する最新の治療を行っています。難治例には生物学的製剤を用いた治療も多数行っています。

拡大内視鏡を用いた大腸腫瘍の詳細な観察と粘膜切除術や粘膜下層切開剥離術による早期治療を行っています。

膵?胆嚢?胆道系疾患

膵腫瘍や胆道腫瘍の診断には、胃?十二指腸から超音波で観察する超音波内視鏡や、胆管?膵管から超音波で観察する管腔内超音波を用いて、小さな腫瘍や腫瘍の広がりなどを詳細に観察しています。また超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)を用いて適確な診断に取り組んでいます。膵癌発生の早期に認められる限局性膵萎縮などの所見に注目し、膵癌の早期診断を目指しています。

重症急性膵炎後に発生する感染性膵壊死に対して内視鏡による低侵襲治療を行なっています。

慢性膵炎に対して対体外衝撃波結石破砕術(ESWL)、内視鏡を用いて膵石を取り除く膵石除去術、膵管ステント留置や嚢胞ドレナージ術などの治療を積極的に行なってます。また膵炎の原因や病態の解明のため遺伝子解析も可能です。

慢性膵炎のERP

肝疾患

肝疾患の正確な診断のために肝生検や血管造影検査を行っています。

ウイルス性肝炎をはじめとした慢性肝炎?肝硬変の治療に抗ウイルス剤の投与など最新の治療を行っています。

通常の超音波検査では描出の困難な肝細胞癌に対しては造影超音波検査やCT画像を同期させた超音波検査を行い、詳細に観察?治療を行っています。肝細胞癌の内科的治療として肝動脈塞栓療法、ラジオ波焼灼療法、持続動注化学療法、放射線照射に加え、免疫チェックポイント阻害剤を含めた最新の抗がん剤投与を行っています。

肝動脈化学塞栓療法(TACE)

年間症例数

(2022年度)

| 総入院患者数 | 1,541人 |

|---|---|

| 上部消化管グループ | 291人 |

| 下部消化管グループ | 437人 |

| 膵臓グループ | 474人 |

| 肝臓グループ | 339人 |

上部消化管グループ

| 上部内視鏡検査 | 8,012件 |

|---|---|

| 食道内視鏡的粘膜下層剥離術 | 82件 |

| 胃内視鏡的粘膜下層剥離術 | 123件 |

| 食道?胃?十二指腸粘膜切除術 | 126件 |

|

胃?十二指腸ポリペクトミー

|

5件 |

|

内視鏡的上部消化管出血止血術

|

149件 |

|

内視鏡的硬化療法

|

31件 |

|

内視鏡的結紮術

|

13件 |

|

食道バルーン拡張術

|

162件 |

|

食道ステント留置術

|

8件 |

|

異物摘出術

|

44件 |

|

内視鏡的胃瘻造設術

|

123件 |

|

胃瘻交換術

|

132件 |

下部消化管グループ

| 大腸内視鏡検査 | 2,938件 |

|---|---|

| 小腸内視鏡検査 (バルーン式小腸内視鏡39件? カプセル内視鏡54件) |

93件 |

| 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術 | 86件 |

| 大腸内視鏡的粘膜切除術 | 199件 |

| 内視鏡的下部消化管出血止血術 | 9件? |

膵臓グループ

| 内視鏡的逆行性胆道膵管造影検査 | 831件 |

|---|---|

| 内視鏡的乳頭切開術 | 140件 |

| 膵超音波内視鏡検査 | 969件 |

| 膵超音波内視鏡下穿刺吸引生検 | 162件 |

| 内視鏡的膵壊死物質除去術 | 2件 |

| 体外衝撃波による膵石粉砕術 | 25件 |

肝臓グループ

| 経皮的ラジオ波焼灼療法 | 50件 |

|---|---|

| 肝動脈化学塞栓療法 | 57件 |

| エコー下肝生検 | 87件 |

新患、新入院患者数(2023年度)

| 新患数 | 1,260人 |

|---|---|

| 新入院患者数 | 1,694人 |

関連記事

- 2024.05.22

- 第27回 東北大学病院 肝臓病教室開催のお知らせ(6/25開催)

- 2024.04.23

- 医薬患連携システム「おくすりあうん」スタート 難病IBD患者の医療の質向上へ

- 2024.04.19

- 食道扁平上皮がんにおいて生体防御遺伝子が高頻度に変異する原因を解明

- 2024.04.05

- 内科合同カンファレンス開催のお知らせ(4/23開催)

- 2023.08.25

- 令和5年度 第5回東北大学病院がんセミナー開催のお知らせ(9/21開催)

- 2023.08.04

- 第24回 東北大学病院 肝臓病教室のお知らせ(9/5開催)

- 2023.05.12

- 第23回 東北大学病院 肝臓病教室のお知らせ(6/6開催)

TEL

TEL アクセス

アクセス

交通アクセス

交通アクセス